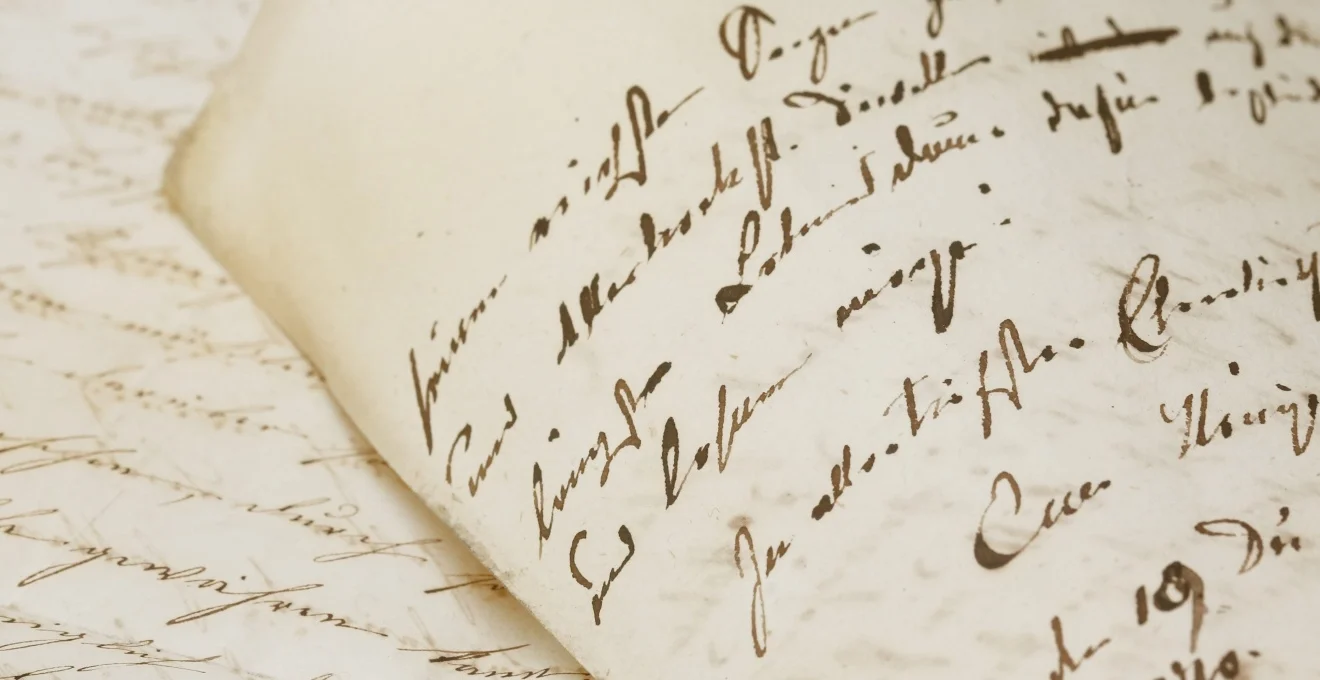

Les manuscrits constituent des trésors inestimables pour appréhender l'évolution de la littérature au fil des siècles. Ces documents originaux, rédigés à la main par les auteurs eux-mêmes, offrent un accès privilégié à la genèse des œuvres et à la pensée de leurs créateurs. Au-delà des textes publiés, les manuscrits révèlent les processus créatifs, les hésitations et les choix des écrivains. Ils nous plongent dans l'intimité de leur travail et nous permettent de saisir les subtilités de leur style en formation. Véritables témoins d'époques révolues, ces documents fragiles sont aussi le reflet des courants artistiques et des préoccupations sociétales de leur temps.

Les manuscrits témoins d'une époque révolue

Les manuscrits littéraires constituent de précieuses capsules temporelles qui nous transportent dans le contexte historique et culturel de leur création. Au-delà du texte lui-même, ces documents révèlent une multitude de détails sur les pratiques d'écriture et les conditions matérielles de production des œuvres à différentes époques. Le type de papier utilisé, les instruments d'écriture, la mise en page ou encore les annotations marginales sont autant d'indices qui nous renseignent sur les usages et les contraintes de chaque période.

L'étude approfondie des manuscrits permet également de retracer l'évolution des conventions littéraires au fil du temps. On peut ainsi observer comment les codes stylistiques et les formes narratives se sont transformés d'un siècle à l'autre. Par exemple, l'analyse des manuscrits médiévaux montre le passage progressif du vers à la prose dans certains genres comme le roman. Les ratures et réécritures successives présentes dans les brouillons d'auteurs plus récents témoignent quant à elles du souci croissant du style et de la précision de l'expression.

Les manuscrits nous donnent accès à des versions alternatives ou inédites d'œuvres célèbres. Certains passages censurés ou modifiés avant publication peuvent ainsi être redécouverts, offrant un nouvel éclairage sur l'intention originale de l'auteur. L'étude comparative des différents états d'un texte permet de mieux comprendre les choix créatifs et les éventuelles contraintes éditoriales qui ont façonné l'œuvre finale.

Évolution des styles littéraires au fil des siècles

L'analyse des manuscrits à travers les époques révèle l'évolution fascinante des styles et des techniques d'écriture. On peut ainsi retracer la transformation progressive de la langue littéraire, depuis les tournures archaïques jusqu'aux innovations stylistiques les plus audacieuses. Cette étude diachronique permet de mieux saisir les ruptures et les continuités dans l'histoire des formes littéraires.

Influences des courants artistiques sur l'écriture

Les manuscrits témoignent de l'influence des grands mouvements artistiques sur la création littéraire. On peut par exemple observer comment l'esthétique baroque s'est traduite dans l'écriture par un goût prononcé pour les métaphores complexes et les figures de style ornementales. De même, les manuscrits des auteurs romantiques révèlent souvent une écriture plus libre et personnelle, reflet de l'exaltation du moi caractéristique de ce courant.

L'étude des brouillons d'écrivains modernes et contemporains montre également l'impact des avant-gardes artistiques sur la littérature. Les expérimentations typographiques et les jeux sur la mise en page que l'on peut observer dans certains manuscrits témoignent de la volonté de repousser les limites formelles de l'écriture, en écho aux recherches menées dans les arts visuels. Le site lessaintsperes.fr propose d'ailleurs une intéressante collection de manuscrits modernes illustrant ces évolutions stylistiques.

Transformation progressive des genres littéraires

Les manuscrits nous permettent de suivre la lente mutation des genres littéraires au fil du temps. On peut ainsi retracer la naissance de nouvelles formes comme le roman moderne ou l'essai, à travers les tâtonnements et les innovations des auteurs. L'étude des brouillons successifs d'une même œuvre révèle parfois le passage d'un genre à un autre, comme un texte initialement conçu comme une pièce de théâtre qui se transforme progressivement en roman.

Cette évolution des genres s'accompagne souvent d'une transformation des techniques narratives. L'analyse des manuscrits permet d'observer l'apparition de nouveaux procédés comme le monologue intérieur ou la fragmentation du récit, qui bouleversent les codes traditionnels de la narration. On peut ainsi mieux comprendre comment ces innovations formelles ont progressivement façonné notre conception moderne de la littérature.

Adaptation des thèmes aux préoccupations sociétales

Les manuscrits sont aussi le reflet des grandes questions qui agitent la société à différentes époques. L'étude des thèmes abordés et de leur traitement permet de saisir l'évolution des mentalités et des préoccupations collectives au fil du temps. On peut par exemple observer comment les bouleversements politiques et sociaux du XIXe siècle ont influencé les sujets et les personnages mis en scène dans les romans de l'époque.

Les annotations et les variantes présentes dans les manuscrits révèlent parfois les hésitations des auteurs face à certains sujets sensibles. Ces traces de l'autocensure ou des compromis imposés par le contexte social et politique sont précieuses pour comprendre les contraintes qui pesaient sur la création littéraire à différentes périodes. Elles nous rappellent que la littérature est toujours en dialogue avec son époque, même lorsqu'elle cherche à s'en émanciper.

L'étude des manuscrits nous montre que la littérature est un miroir complexe de la société, reflétant ses aspirations, ses contradictions et ses mutations profondes.

Manuscrits vecteurs de transmission du savoir

Au-delà de leur valeur littéraire, les manuscrits ont longtemps joué un rôle crucial dans la transmission des connaissances. Avant l'invention de l'imprimerie, la copie manuelle était le seul moyen de diffuser les textes et de préserver le savoir accumulé au fil des générations. L'étude des manuscrits médiévaux, par exemple, nous renseigne sur les processus de circulation des idées et des œuvres à travers l'Europe.

Les annotations et les commentaires ajoutés par les copistes ou les lecteurs successifs d'un manuscrit constituent une mine d'informations sur la réception et l'interprétation des textes à différentes époques. Ces marginalia nous permettent de suivre l'évolution de la pensée critique et des méthodes d'analyse littéraire au fil du temps. Elles témoignent aussi de la façon dont certaines œuvres ont été lues et comprises dans des contextes culturels très différents de celui de leur création.

L'étude des manuscrits scientifiques et philosophiques est particulièrement révélatrice de l'évolution des connaissances et des méthodes de raisonnement. On peut y observer la genèse de théories révolutionnaires, les débats et les controverses qui ont animé la communauté savante à différentes époques. Ces documents nous rappellent que le progrès scientifique est souvent le fruit d'un long processus de tâtonnements et d'échanges intellectuels.

Valeur historique inestimable des manuscrits originaux

Les manuscrits originaux possèdent une valeur historique qui va bien au-delà de leur contenu textuel. Ces documents sont des témoins directs de leur époque, porteurs d'une multitude d'informations sur les pratiques culturelles, les techniques et les matériaux utilisés. L'analyse des encres, des papiers ou des reliures permet aux spécialistes de dater précisément les documents et de retracer leur histoire.

La provenance d'un manuscrit, c'est-à-dire l'histoire de sa possession et de sa circulation, est souvent aussi intéressante que son contenu. Elle nous renseigne sur les réseaux intellectuels, les collections privées et les institutions qui ont joué un rôle dans la préservation et la diffusion du patrimoine littéraire. Certains manuscrits portent les marques de propriété ou les annotations de personnages historiques célèbres, ajoutant une dimension supplémentaire à leur valeur documentaire.

Les manuscrits autographes, écrits de la main même de l'auteur, ont une valeur particulière pour les chercheurs. Ils permettent d'étudier en détail le processus créatif, les hésitations et les choix stylistiques de l'écrivain. L'analyse de l'écriture elle-même, de sa forme et de son rythme, peut apporter des éclairages nouveaux sur la personnalité et la méthode de travail de l'auteur.

Chaque manuscrit est un objet unique, porteur d'une histoire singulière qui enrichit notre compréhension du passé et de l'évolution de la culture écrite.

Les manuscrits reflets de la pensée des auteurs

L'étude des manuscrits nous offre un accès privilégié à la pensée en mouvement des auteurs. Les brouillons, les notes préparatoires et les différentes versions d'un texte nous permettent de suivre pas à pas l'élaboration d'une œuvre. On peut ainsi observer comment une idée initiale se développe, se transforme et prend finalement sa forme définitive à travers de multiples réécritures.

Les ratures, les ajouts et les variantes présents dans les manuscrits sont autant d'indices précieux pour comprendre les choix stylistiques et narratifs des écrivains. Ils révèlent parfois des hésitations entre plusieurs options, des pistes abandonnées ou des développements inédits qui n'ont pas trouvé leur place dans la version publiée. Cette plongée dans le laboratoire créatif de l'auteur nous permet de mieux saisir la complexité et la richesse de son processus d'écriture.

L'analyse des manuscrits permet également de mettre en lumière les influences et les sources d'inspiration des auteurs. Les notes marginales, les citations ou les références bibliographiques présentes dans les documents de travail nous renseignent sur leurs lectures et leurs références culturelles. On peut ainsi reconstituer le réseau intellectuel dans lequel s'inscrit une œuvre et mieux comprendre sa place dans l'histoire des idées.

Les carnets et les journaux intimes des écrivains, lorsqu'ils ont été conservés, offrent un éclairage complémentaire sur leur processus créatif. Ces documents plus personnels révèlent souvent les préoccupations, les doutes et les réflexions qui nourrissent leur travail littéraire. Ils permettent de mieux comprendre le contexte biographique et psychologique dans lequel une œuvre a vu le jour.

L'étude comparative des différents états d'un texte, depuis les premières ébauches jusqu'à la version publiée, permet de saisir l'évolution de la pensée de l'auteur. On peut ainsi observer comment certains thèmes ou personnages se sont progressivement imposés, tandis que d'autres ont été abandonnés ou relégués au second plan. Cette approche génétique de la création littéraire nous rappelle que les grands chefs-d'œuvre sont souvent le fruit d'un long processus de maturation et de transformation.

Les manuscrits nous révèlent aussi la méthode de travail propre à chaque auteur. Certains écrivains procèdent par ajouts successifs, enrichissant progressivement leur texte, tandis que d'autres pratiquent une écriture plus spontanée suivie d'un important travail de réécriture et de condensation. Ces différences de méthode sont souvent révélatrices du style et de la sensibilité propres à chaque créateur.

Enfin, l'étude des manuscrits nous permet parfois de découvrir des œuvres inachevées ou des projets abandonnés qui éclairent sous un jour nouveau la production d'un auteur. Ces textes fragmentaires ou en gestation nous rappellent que la création littéraire est un processus vivant, fait d'explorations et de remises en question permanentes.